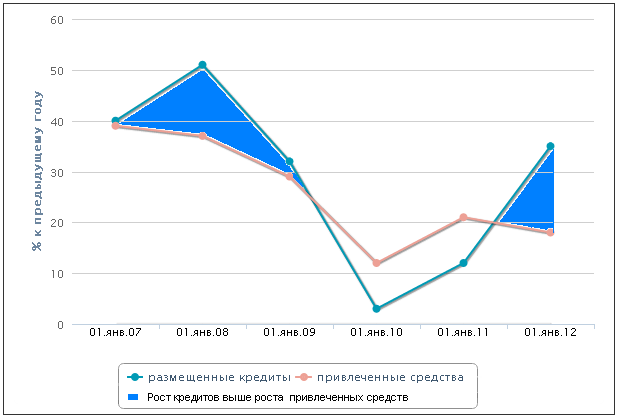

До 2008 года банки успешно компенсировали этот разрыв за счет привлеченного капитала. Но мировой кризис сделал займы у иностранцев практически недоступными: международный рынок облигаций и кредитования "закрылся" еще осенью 2007 года. Сейчас покрывать разницу между спросом на кредиты и привлеченными депозитами банкам нечем. Размещать облигации или привлекать синдицированные кредиты сложно и из-за недоверия инвесторов и крайней нестабильности на рынках, европейские и американские рынки закрыты для всех, включая лучших заемщиков. Даже для таких как Сбербанк, жаловался сегодня его президент Герман Греф. В 2009 и в 2010 году иностранные займы тоже были мало доступны, но проблема нехватки денег не была столь актуальной - привлеченные под большие проценты средства клиентов существенно превышали объем кредитов, спрос на которые тогда еще не восстановился. Кроме того, после кризиса какое-то время нужды предприятий и банков покрывало государство. В 2011 году спрос на кредиты резко вырос. Заемными деньгами был оплачен рост потребительского спроса, они же стали основой роста инвестиций в основной капитал. При этом банки привлекли меньше средств частных вкладчиков, чем прогнозировалось - ведь большую часть года ставки по депозитам были слишком низкими, и люди предпочитали тратить, а не сберегать. Банкам пришлось искать деньги в ЦБ и брать их на аукционах по размещению средств Минфина. В результате, на российском рынке фондируются все, в том числе "дочки" европейских банков. Хотя, конечно, Центробанк вряд ли сам в восторге от того, что ему, приходится регулярно выполнять роль кредитора последней инстанции для экономики.